Sources II : les images

Tout le livre est fait de fragments issus d’archives écrites ou, dans une mesure différente, visuelles. L’ensemble s’apparente à un montage, un patchwork, un sampling de ces sources composites.

Les sources visuelles ne sont pas référencées à l’intérieur du livre, contrairement aux sources écrites : seuls quelques liens numériques (que l’on retrouvera ici) sont indiqués en fin d’ouvrage. Les images utilisées sont en effet beaucoup trop nombreuses et de natures très hétérogènes (photographies anciennes mais aussi contemporaines, dessins ou vidéos). De plus elles ont donné lieu à toutes sortes de modalités d’appropriation, passant par la copie ou la libre inspiration, par la transcription d’images photographiques ou vidéo en hachures dessinées à l’encre de Chine, avec parfois par des phases préparatoires de photomontages qui mêlent images du passé et contemporaines finalement interprétées par un dessin à l’encre… Cette diversité d’approches ne confère pas le même statut à toutes ces images-sources. Dans les lignes qui suivent, je vais donc essayer de démêler les diverses formes d’appropriation visuelle qui ont façonné ce projet.

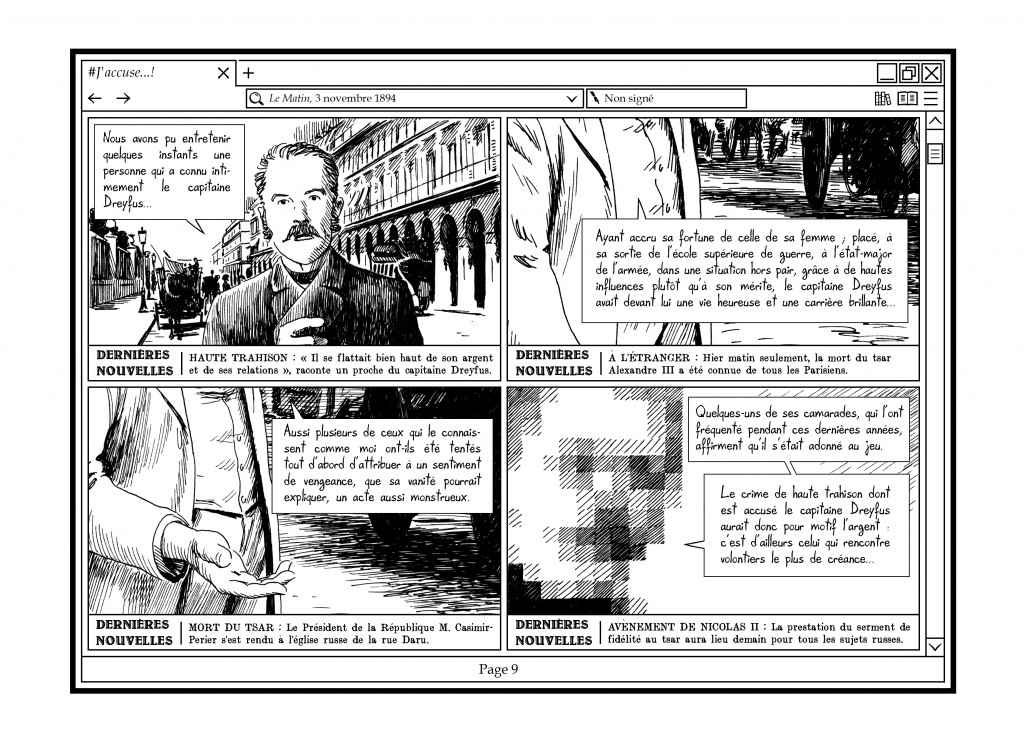

Avant de distinguer ces images par nature (dessin, photo, vidéo) ou par leur mode d’appropriation, je crois qu’il est en premier lieu pertinent de les distinguer par période : les images du temps de l’affaire Dreyfus et les autres. Les premières ont en effet une valeur documentaire, et c’est pour cela que je les ai utilisées. Ce n’est pas la raison d’être des autres images qui, pour l’essentiel, sont issues d’un corpus extrêmement varié, prélevé dans des photos ou des vidéos issues principalement de la télévision ou d’Internet depuis les années 60 jusqu’à nos jours. Contrairement aux sources visuelles documentant l’affaire Dreyfus, ces images que l’on peut qualifier par commodité de « contemporaines » sont plus souterraines, elles irriguent une grande partie des planches dessinées sans être particulièrement identifiables in fine, car complètement métamorphosées.

Avant de distinguer ces images par nature (dessin, photo, vidéo) ou par leur mode d’appropriation, je crois qu’il est en premier lieu pertinent de les distinguer par période : les images du temps de l’affaire Dreyfus et les autres. Les premières ont en effet une valeur documentaire, et c’est pour cela que je les ai utilisées. Ce n’est pas la raison d’être des autres images qui, pour l’essentiel, sont issues d’un corpus extrêmement varié, prélevé dans des photos ou des vidéos issues principalement de la télévision ou d’Internet depuis les années 60 jusqu’à nos jours. Contrairement aux sources visuelles documentant l’affaire Dreyfus, ces images que l’on peut qualifier par commodité de « contemporaines » sont plus souterraines, elles irriguent une grande partie des planches dessinées sans être particulièrement identifiables in fine, car complètement métamorphosées.

Néanmoins ces deux registres sont mêlés dans un ensemble qui tend à les unifier sous un même trait, en hachures et aplats noir et blancs. Cette unification vise bien sûr à susciter une lecture fluide, qui ne signale pas à chaque moment s’il s’agit d’une image qui documente véritablement l’affaire Dreyfus ou d’une image fabriquée artificiellement : ce serait illisible, indigeste et sans véritable intérêt (mis à part celui d’une collection d’archives mise bout à bout, ce que ce livre n’a pas vocation à être). L’enjeu est que ce récit tissé de citations soit incarné de façon habitée et vivante. La fusion – sinon la confusion – entre ces deux types de sources visuelles participe par ailleurs de la nature hybride de ce projet, à cheval entre la restitution de documents historiques et la mise en scène anachronique des espaces médiatiques contemporains.

L’idée de ces lignes n’est donc pas de référencer précisément chacune de ces sources (quoique c’en sera parfois l’occasion), mais surtout d’en préciser les usages, la méthodologie, et d’en identifier quelques enjeux, parfois problématiques.

Les images de la fin du XIXe siècle

Commençons donc par le corpus d’images documentant l’affaire Dreyfus. Elles sont principalement de deux natures : des photographies et des dessins.

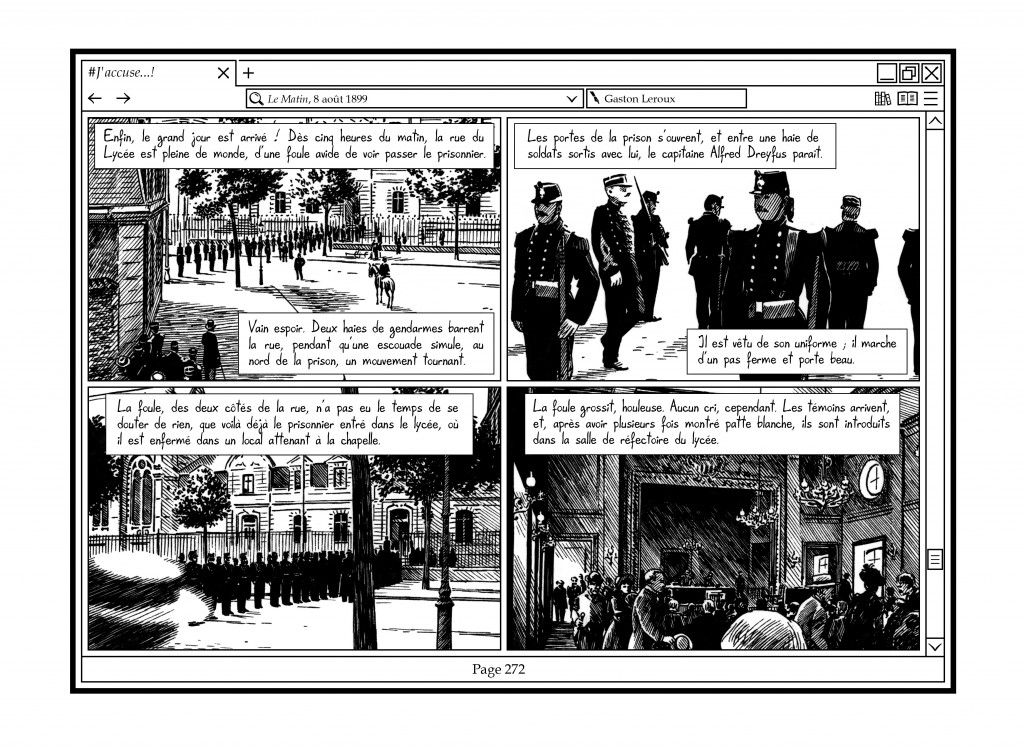

Aparté : quid des images animées ? Le cinématographe a été inventé par les frères Lumière en 1895, c’est-à-dire pendant que Dreyfus commençait sa pénible détention à l’île du Diable. Il existe quelques images filmées pour les actualités Pathé, datant du procès de Rennes de 1899 : on y voit les rangées de soldats devant le lycée de Rennes, puis Mathieu Dreyfus et sa femme accompagnant Lucie à la sortie de la prison militaire, suivis par Bernard Lazare. Ces archives animées ont quelque chose d’émouvant, mais leur qualité visuelle n’était pas suffisante pour que je puisse les exploiter avec un meilleur profit que les photographies de scènes semblables. On peut voir ces courtes scènes dans un passage de cette émission de 1993, Les Brûlures de l’Histoire – l’Affaire Dreyfus (passage de 38:35 jusqu’à 39:21) : https://www.youtube.com/watch?v=_A9EDZBA9Y8.

Par ailleurs, une reconstitution filmée de l’Affaire a très rapidement été tournée par Georges Méliès, ardent dreyfusard qui, au passage, invente le premier film politique dès 1899 ! On peut le voir intégralement ici dans une bonne restauration : https://www.youtube.com/watch?v=7tamfo2Zw28. Ce film n’est pas un document historique, mais une reconstitution théâtrale qui ne pouvait non plus me servir de source.

Les archives photographiques et dessinées documentant l’affaire Dreyfus ont donc constitué ma source visuelle principale du point de vue de la restitution historique. Comme mentionné en fin d’ouvrage, j’ai puisé la plupart de ces images dans les archives visuelles disponibles sur ces quatre sites, que chacun pourra consulter, ainsi que sur Gallica pour les journaux illustrés numérisés (et parfois simplement sur des moteurs de recherche image) :

Musée Anne de Bretagne de Rennes : www.collections.musee.bretagne.fr

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme : www.mahj.org

Musée du Barreau de Paris : www.museedubarreaudeparis.com

Archives zoliennes : www.archives-zoliennes.fr

Gallica, le site des archives numérisées de la BNF : https://gallica.bnf.fr

Les archives numérisées de L’Illustration sont aussi disponibles en ligne sur la page Wikipedia du journal.

Photographie prise lors de la dégradation du capitaine Dreyfus le 5 janvier 1895

Donner à voir une représentation de l’affaire Dreyfus qui soit aussi juste que possible m’a conduit régulièrement à copier des images. Ce qui peut poser un problème en tant que dessinateur, à qui on demande d’habitude d’inventer, non de copier. Mais pourquoi aurais-je inventé, dans ce cas ? Il s’agissait, dès que je le pouvais, d’être au plus près du réel, dans le même esprit qui m’a conduit à ne pas écrire de textes originaux mais à citer de nombreuses sources écrites.

Certes, ces sources sont mises en scène au sein d’un dispositif anachronique assumé, mais pour autant il ne s’agit pas de produire une représentation anachronique de l’affaire Dreyfus : seul le vecteur de représentations médiatiques est en décalage, pas le contenu de ces représentations, qui relève d’une même exigence d’exactitude dans la restitution visuelle que dans la restitution des textes et des événements. Il en va d’une volonté d’être crédible, mais aussi cohérent avec les intentions du livre et respectueux vis-à-vis de la vérité historique.

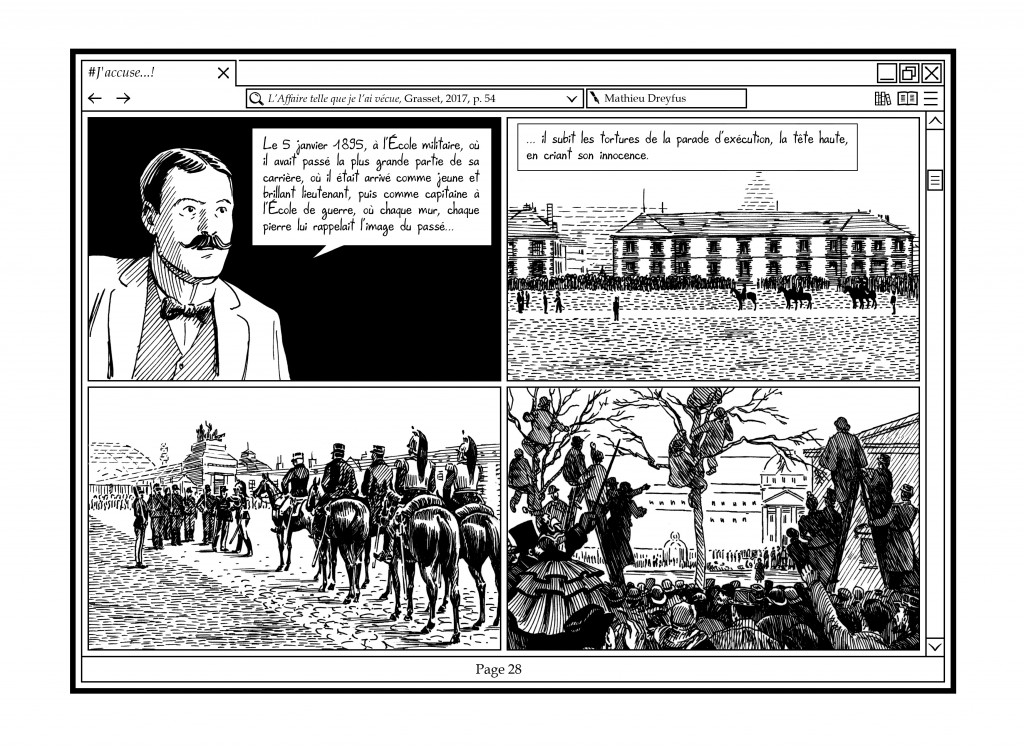

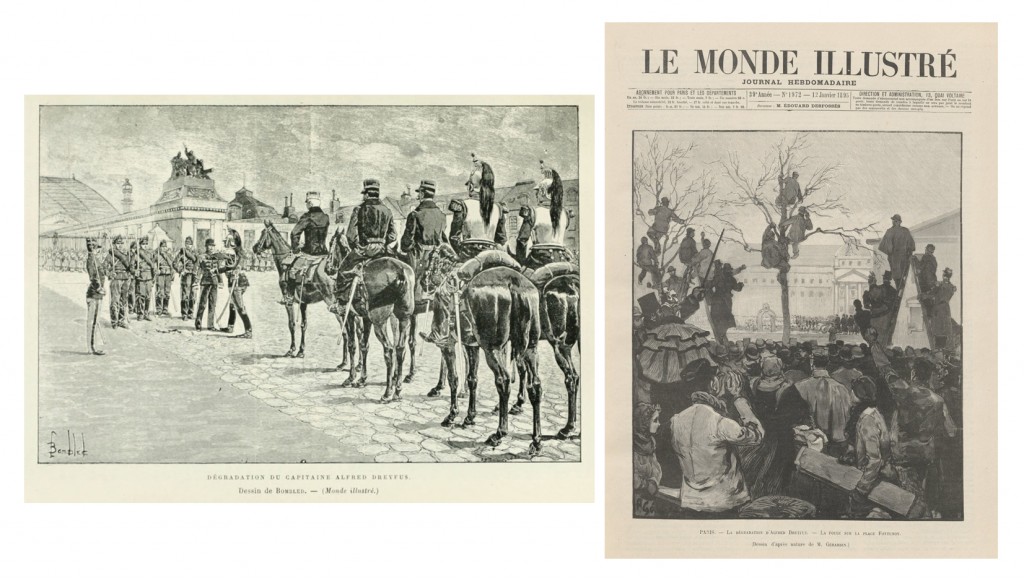

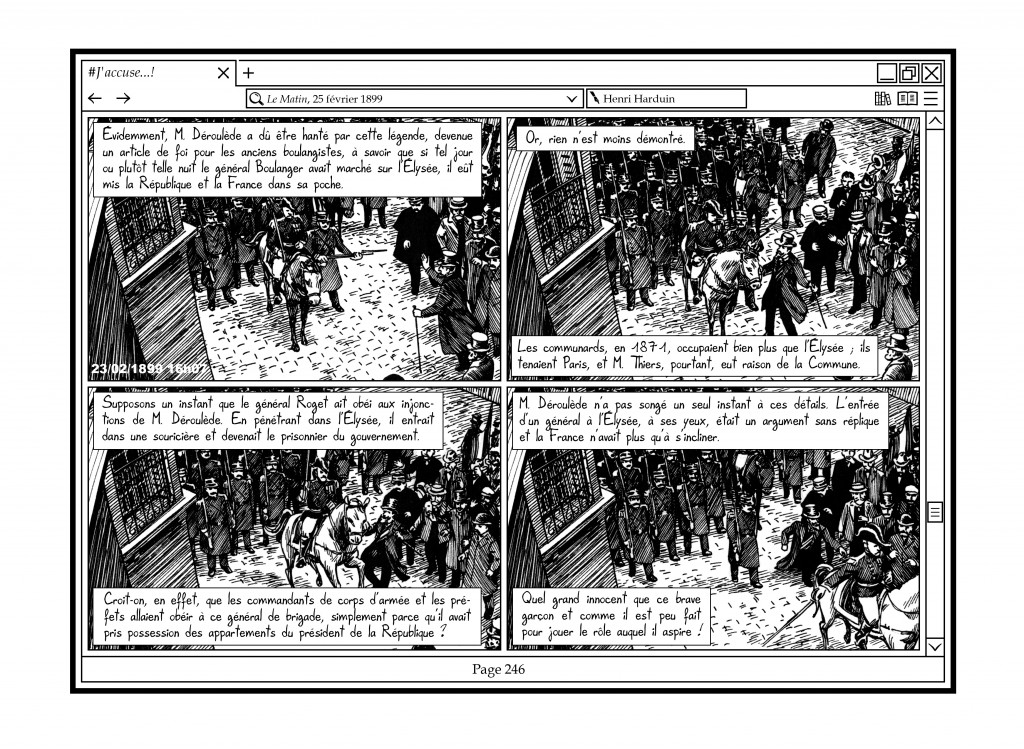

Or quoi de plus proche du réel qu’une photographie documentaire qui montre ce qui a été ? Dès que je l’ai pu, je me suis donc nourri de photographies : de nombreux portraits bien sûr, des lieux, mais aussi des scènes, comme cette photo de la dégradation du capitaine Dreyfus (ci-dessus) ou de nombreuses vues prises pendant le procès de Rennes (ci-dessous). Des journaux illustrés comme L’Illustration ou Le Monde illustré publiaient d’ailleurs souvent des gravures réalisées d’après des photographies, avec une semblable vocation documentaire…

Traduire des photographies en dessin hachuré, c’est bien sûr faire changer l’image de nature : elle perd sa dimension d’archive, voire de preuve (le fameux « ça a été » de Barthes dans La Chambre claire), mais elle gagne en intégration dans une continuité graphique, celle de la bande dessinée. C’est comme si le document était digéré, s’était dissous dans un vaste ensemble unifié. Il n’est plus saisi en tant que document, mais ne s’est pas pour autant tout à fait dépouillé de sa valeur documentaire : en effet, l’image montre bien toujours ce qui « a été », à peu de choses près. Bien entendu, mon travail d’intégration de ces copies de photographies a pu passer par des modes d’appropriation plus ou moins respectueux de l’image d’origine, en fonction des nécessités de la création. Ainsi, comme on le voit ci-dessus pour la case 2, j’ai renversé l’image en symétrie horizontale pour une meilleure continuité narrative. Dans la photo initiale, Dreyfus sort du lycée où se déroule le Conseil de guerre, or, dans la page mise en scène, il doit au contraire s’y rendre. Graphiquement, j’ai laissé le décor vide pour deux raisons : parce que je ne pouvais plus inclure l’arrière-plan du lycée, et aussi parce que cela produisait un rythme visuel qui me satisfaisait, qui faisait respirer la case, et même la planche.

Traduire des photographies en dessin hachuré, c’est bien sûr faire changer l’image de nature : elle perd sa dimension d’archive, voire de preuve (le fameux « ça a été » de Barthes dans La Chambre claire), mais elle gagne en intégration dans une continuité graphique, celle de la bande dessinée. C’est comme si le document était digéré, s’était dissous dans un vaste ensemble unifié. Il n’est plus saisi en tant que document, mais ne s’est pas pour autant tout à fait dépouillé de sa valeur documentaire : en effet, l’image montre bien toujours ce qui « a été », à peu de choses près. Bien entendu, mon travail d’intégration de ces copies de photographies a pu passer par des modes d’appropriation plus ou moins respectueux de l’image d’origine, en fonction des nécessités de la création. Ainsi, comme on le voit ci-dessus pour la case 2, j’ai renversé l’image en symétrie horizontale pour une meilleure continuité narrative. Dans la photo initiale, Dreyfus sort du lycée où se déroule le Conseil de guerre, or, dans la page mise en scène, il doit au contraire s’y rendre. Graphiquement, j’ai laissé le décor vide pour deux raisons : parce que je ne pouvais plus inclure l’arrière-plan du lycée, et aussi parce que cela produisait un rythme visuel qui me satisfaisait, qui faisait respirer la case, et même la planche.

Par ailleurs, j’ai utilisé de nombreuses photographies dans un usage classique de documentation visuelle, pour un décor que j’allais ensuite animer de personnages (comme la case 4 ci-dessus), ou encore toutes sortes d’objets, de vêtements, etc.

La question s’est avérée plus problématique quand il s’est agi de prendre pour source visuelle des images dessinées par d’autres dessinateurs. Jusqu’où pousser les limites de la copie ? À quel moment bascule-t-on de la citation d’archives visuelles au plagiat ? Car, si la question n’est pas trop dérangeante quand il s’agit de copier des photographies, du fait du changement de nature de l’image réinterprétée, elle se pose de manière plus aiguë dès qu’il s’agit de s’appuyer sur le dessin d’autres dessinateurs (même si, bien sûr, les photographes sont aussi des auteurs).

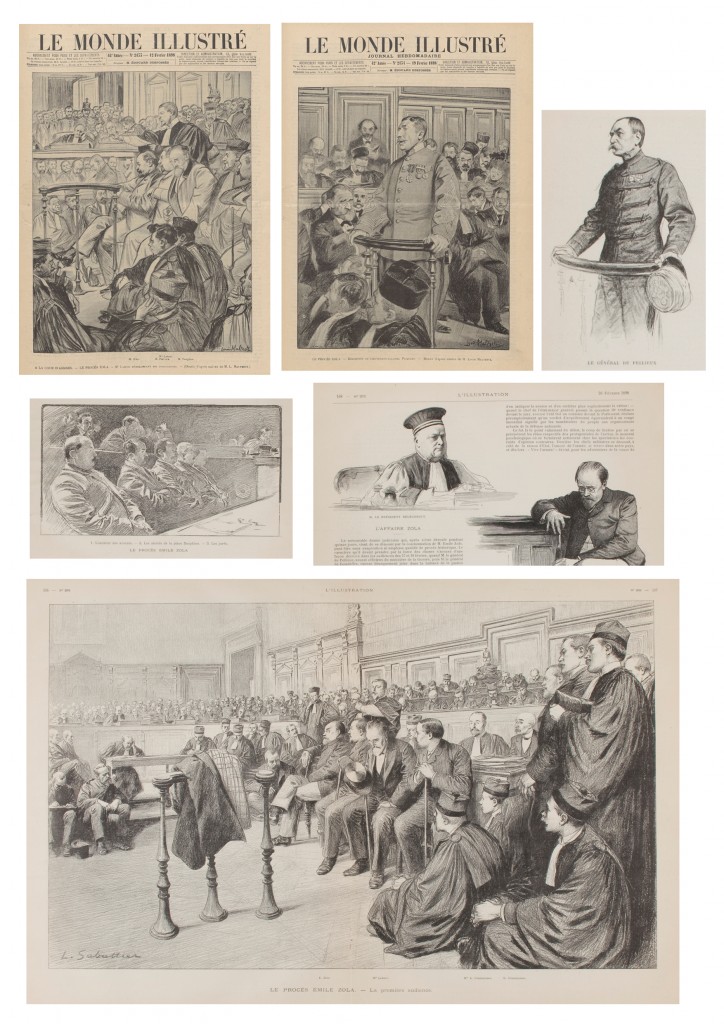

Pourtant, quand certains événements spécifiques n’ont pas été photographiés mais captés par des dessinateurs, sur le vif ou a posteriori, ces dessins peuvent avoir une valeur de témoignage graphique qui documente une réalité, au même titre que les photographies. Fallait-il que j’intègre des reproductions des dessins originaux ? Mais alors, ils seraient apparus tels des documents, venant rompre la continuité graphique propre à la bande dessinée. C’est ce que j’ai tout de même fait à deux reprises, bien spécifiques (p. 180 et 274, des dessins de procès de Charles Paul Renouard sont reproduits). Mais pour le reste, j’avais besoin de les traduire graphiquement avec le même trait qui unifie tout l’album, de les digérer de la même façon que je l’avais fait à propos des photographies. Par exemple, c’est le cas des cases 3 et 4 de la page 28 montrée ci-dessus, copiées d’après des dessins de Bombled et Gérardin parus dans le Monde illustré le 12 janvier 1898, « d’après nature ». D’autres fois, la légende mentionne aussi « d’après nos envoyés spéciaux ».

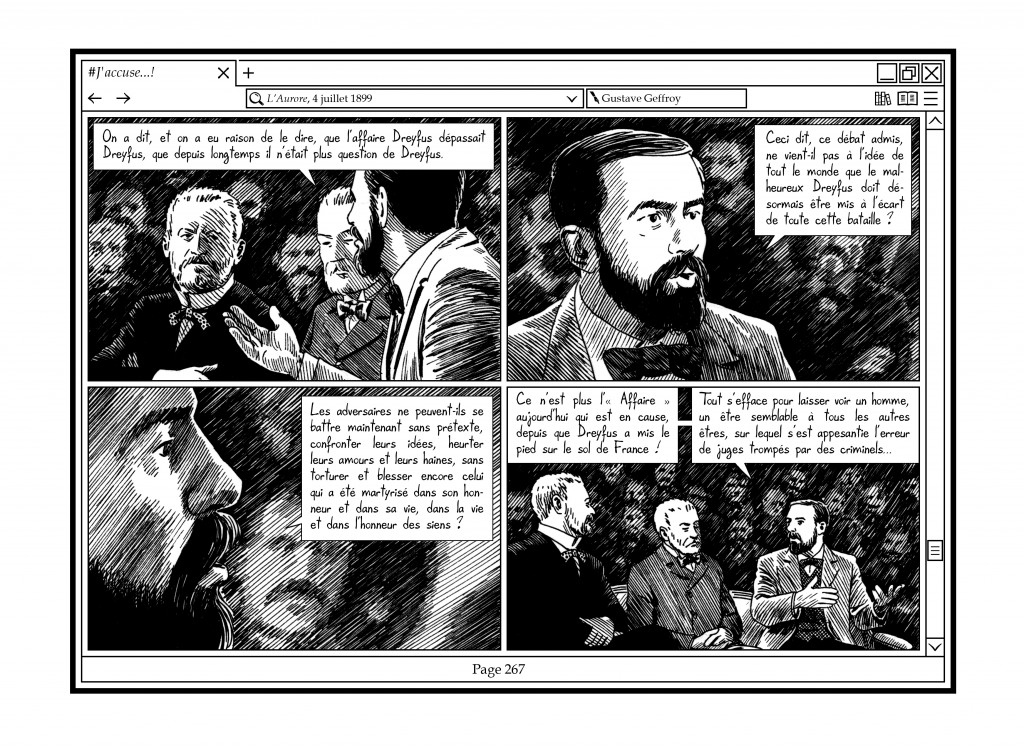

Il me semblait donc que j’avais de bonnes raisons de copier certains dessins dessinés par d’autres, dessinés depuis suffisamment longtemps pour qu’il n’y ait pas de question de droit d’auteur à considérer. Mais pour autant, cela ne devait pas devenir une facilité, et je me posais à chaque fois la question de la nécessité ou de la pertinence de tels emprunts. Notamment parce que la réflexion sur le point de vue était aussi au centre de mes préoccupations : on n’enregistre ni ne diffuse l’actualité avec les mêmes moyens qu’à l’époque. Par exemple, j’ai souvent voulu donner le sentiment qu’une scène était captée dans un instantané, notamment à travers des effets de cadrages qui ne pouvaient pas exister au moment de l’affaire Dreyfus parce que les outils pour les faire n’existaient pas (comme des vues qui semblent prises depuis un smartphone ou par des caméras de vidéosurveillance).

Mais parfois, s’empêcher de citer littéralement certaines illustrations m’apparaissait comme absurde, car elles pouvaient décrire une réalité de façon très aiguë, et j’avais alors l’impression d’être beaucoup moins juste ou moins vraisembable si je proposais une interprétation graphique nouvelle de cette réalité.

Mais parfois, s’empêcher de citer littéralement certaines illustrations m’apparaissait comme absurde, car elles pouvaient décrire une réalité de façon très aiguë, et j’avais alors l’impression d’être beaucoup moins juste ou moins vraisembable si je proposais une interprétation graphique nouvelle de cette réalité.

Ainsi, la scène de l’attaque du président Loubet à Auteuil (p. 255) est faite d’après un dessin de Louis Sabattier paru dans L’Illustration le 10 juin 1899, qui m’intéressait parce que, comme souvent dans bien des images d’actualité, on n’y voit rien ! Alors que d’autres représentations ont montré l’incident de manière beaucoup plus claire, celle-ci traduisait surtout la cohue, le mouvement de foule. J’ai seulement accentué le dynamisme de l’image en travaillant un effet de flou à l’endroit des gendarmes qui accourent vers la tribune présidentielle.

Louis Sabattier a certainement fait cette composition après coup, mais elle semble prise sur le vif. Je ne sais pas si le dessinateur était présent sur place. A-t-il dessiné à partir de son souvenir ou est-ce une image aussi artificielle que les deux illustrations ci-jointes ? Je n’en sais rien, mais le dessin de Sabattier me paraît produire un effet de réel beaucoup plus fort que les deux autres. De plus, Sabattier est un dessinateur que j’avais déjà croisé lors du procès de Zola, et j’avais reconnu en lui l’un des plus précis et réalistes observateurs de son temps : un véritable reporter visuel. Ce qui est certain, c’est que je n’aurais pu inventer une image qui soit à la fois aussi proche du réel et qui exprime aussi ce que je voulais quant à la mise en scène médiatique d’un événement, cette impression de confusion. J’ai donc choisi ici la copie littérale – ou presque.

Louis Sabattier a certainement fait cette composition après coup, mais elle semble prise sur le vif. Je ne sais pas si le dessinateur était présent sur place. A-t-il dessiné à partir de son souvenir ou est-ce une image aussi artificielle que les deux illustrations ci-jointes ? Je n’en sais rien, mais le dessin de Sabattier me paraît produire un effet de réel beaucoup plus fort que les deux autres. De plus, Sabattier est un dessinateur que j’avais déjà croisé lors du procès de Zola, et j’avais reconnu en lui l’un des plus précis et réalistes observateurs de son temps : un véritable reporter visuel. Ce qui est certain, c’est que je n’aurais pu inventer une image qui soit à la fois aussi proche du réel et qui exprime aussi ce que je voulais quant à la mise en scène médiatique d’un événement, cette impression de confusion. J’ai donc choisi ici la copie littérale – ou presque.

Comme je le précise à la fin de l’album, les scènes de procès doivent beaucoup à ces dessinateurs de presse présents dans les tribunaux, notamment à ce même Louis Sabattier, mais aussi Charles Paul Renouard, Georges Redon, Louis Malteste. De manière moins ambiguë que dans le cas de la plupart des autres illustrations, ces dessins d’audience ont une valeur d’enregistrement du réel, car on sait que les dessinateurs étaient sur place : c’est d’ailleurs aujourd’hui en France toujours le seul espace public qui ne peut être représenté que par le dessin (depuis la loi du 6 décembre 1954). En parcourant de nombreux dessins de différents dessinateurs présents au même procès, il est d’ailleurs étonnant de constater qu’on a l’impression d’y être, de sentir l’espace de la salle, à quel endroit étaient positionnés tel ou tel dessinateur, l’impression même de voir s’animer les personnages. C’est déjà de la bande dessinée, et le vide entre ces dessins est comblé par toutes nos projections ! Voici un florilège de quelques dessins d’audience pendant le procès d’Émile Zola au mois de février 1898 par Louis Malteste pour Le Monde illustré et Louis Sabattier pour L’Illustration :

Toutes ces images apparaissent d’une manière ou d’une autre dans mon livre, copiées ou réinterprétées…

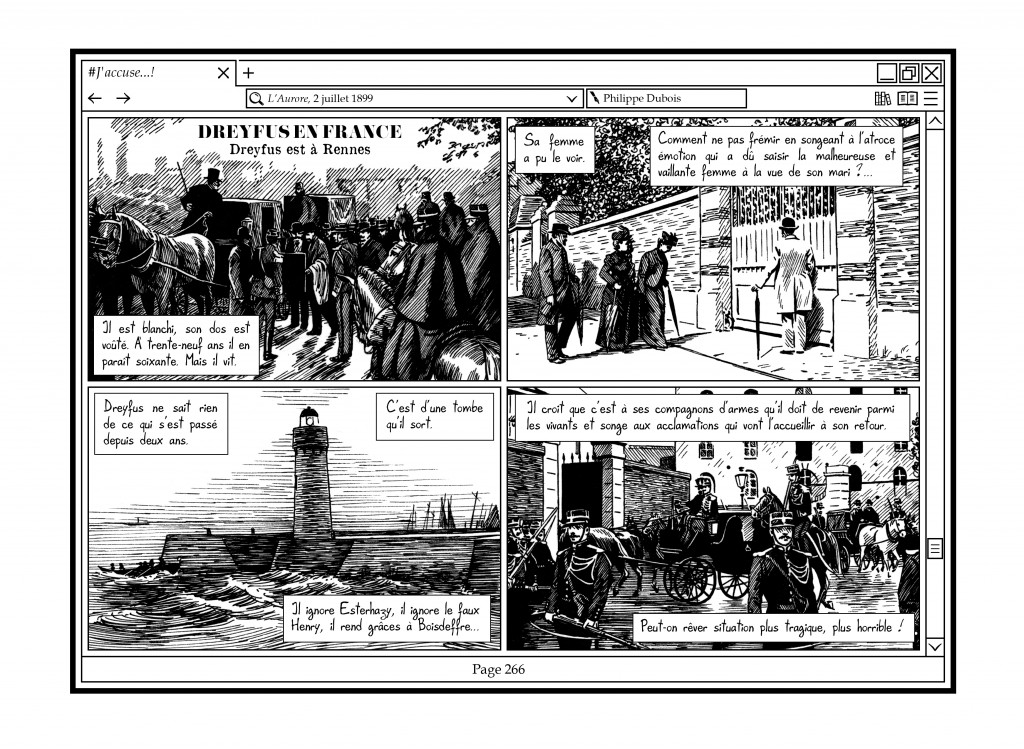

Outre les scènes de procès, et la scène de la dégradation de Dreyfus, deux autres planches sont composées principalement de copies des illustrations d’époque. Il s’agit de la page 266, consacrée au retour de Dreyfus en France. Elle est composée de trois copies de dessins et d’une copie de photographie, tous issus du Monde illustré du 8 juillet 1899 :

Le premier dessin est signé Parys (« d’après les documents de notre envoyé spécial »), la photo est légendée mais pas signée, le second dessin est de (« notre envoyé spécial ») Johanson, tandis que le troisième est signé Brun (« d’après les documents de notre envoyé spécial »). Il y avait dans ce reportage du Monde illustré un parfait contrepoint visuel, au plus près du terrain, aux propos tenus dans les sources écrites…

Dans mon livre, la page 283, qui évoque l’attentat contre l’avocat Labori, est également constituée en grande part de copies de dessins :

À propos de cette planche, j’ai choisi de montrer trois images parmi un corpus souvent plus spectaculaire.

À propos de cette planche, j’ai choisi de montrer trois images parmi un corpus souvent plus spectaculaire.

Néanmoins, pour des raisons proches de celles évoquées ci-dessus à propos du coup de canne contre le président Loubet, j’ai privilégié une représentation « pauvre » : en effet, les médias arrivent généralement après qu’un événement se soit produit, quand il est trop tard pour capter l’image spectaculaire. La force de l’illustration dans la presse du XIXe siècle était de traduire visuellement l’événement en images emblématiques, parfois réalistes, parfois excessivement dramatisées, reconstituées après coup. Ainsi, quand on parcourt les unes du Petit Journal illustré, pour ne prendre que cet exemple, il est intéressant de constater des formes de mise en spectacle de l’actualité qui confinent au racolage : ça fait vendre.

Or, depuis que la photo puis la vidéo ont pris le dessus dans la représentation visuelle de l’actualité, et d’autant plus depuis l’avènement de l’info en direct (que ce soit sur Internet ou à la télévision), les médias sont aux prises avec des images souvent « pauvres », prises avec un temps de retard, parfois par des amateurs (de plus en plus depuis l’avènement des smartphones et des réseaux sociaux). Nombre de reportages, conçus dans l’urgence, sont d’autre part faits d’images qui ne montrent rien de consistant, qui comblent un propos tenu en voix off par une illustration visuelle plus ou moins intéressante ou appropriée.

Je voulais donc aussi que ma mise en scène traduise ces procédés contemporains de représentation médiatique, ne serait-ce que dans le choix des images. Ce questionnement m’a conduit à écarter les images spectaculaires de l’attentat contre Labori pour privilégier les temps d’après, qui venaient dire quelque chose de plus vrai et plus humain sur l’événement. Là encore, la copie d’illustrations qui décrivaient simplement le réel m’a paru le moyen le plus pertinent pour représenter ce moment avec la plus grande justesse.

Les illustrations ci-dessus sont de Louis Sabattier (signées par le graveur A. Billinger), de Georges Redon (d’après nature), et d’un dessinateur anonyme (signé BD, soit les initiales des graveurs Tony Beltrand et Eugène Dété).

Pour finir sur ce sujet, j’espère avoir permis de préciser pourquoi ces copies n’ont nullement une intention plagiaire, mais relèvent d’un tissu de citations visuelles à la recherche d’une forme d’authenticité, d’exactitude historique, de précision documentaire.

De manière générale, l’ensemble de mon travail est nourri depuis des années par la copie, la citation, voire le pastiche ou le détournement. Toutes ces formes d’appropriation sont à mes yeux des façons de convoquer des mémoires du passé et de les faire agir d’une façon renouvelée dans le présent d’une lecture. En tant que dessinateur, ce sont des occasions de m’adonner à des jeux d’étude et d’admiration auprès d’artistes du passé dans les traces desquels j’aime déambuler : ainsi j’ai parfois l’impression de me relier par le dessin avec des expériences vécues par d’autres (qu’elles soient artistiques ou de la vie) ou d’établir une sorte de dialogue amoureux avec un patrimoine intime privilégié. De façon plus ouverte, j’espère ce faisant établir des sortes de ponts avec les représentations qui nourrissent nos imaginaires, en espérant qu’elles éveillent des réminiscences ou des curiosités auprès des lecteurs. Mais j’ai conscience d’avoir atteint, avec certaines images de ce projet, un cas limite qui questionne sur une certaine éthique de la création : plus précisément il s’agit ici, je crois, d’un tiraillement entre l’éthique historienne (avec le souci d’être au plus près des sources disponibles) et l’éthique artistique (avec l’injonction de créer une œuvre originale). D’un côté : surtout ne pas inventer ! De l’autre : il faut surtout inventer ! J’espère avoir trouvé une forme d’équilibre entre ces deux exigences, d’autant que ces images du passé ne sont qu’une petite partie des sources visuelles utilisées pour réaliser cet album…

Les images contemporaines

La plupart des autres images – de loin les plus nombreuses – travaillent de façon plus souterraine, et plus transformée, donc moins visible, ce qu’on pourrait appeler une mémoire du temps présent. Leur raison d’être n’est plus du tout documentaire, mais, comme je l’évoquais en préambule de cette page, elles ont vocation à susciter l’impression d’images médiatiques contemporaines…

Je m’attarderai moins sur cet aspect-là de mon travail, et ne montrerai pas les sources contemporaines qui l’ont nourri. Pourquoi ? Parce que ces sources gagnent, je crois, à rester souterraines. Ainsi, elles agissent uniquement en terme de sensations de déjà-vu, d’une « étrange familiarité », plus ou moins consciemment sans doute, même s’il y a nombre de codes médiatiques et de références explicites. Tout au long du livre apparaissent ainsi des postures corporelles, des cadrages, des effets de lumière ou de mise en scène que nous sommes habitués à fréquenter dans les médias contemporains, qui ont été travaillés à partir de sources visuelles précises, même s’ils sont recouverts d’une patine d’époque, avec ces hachures et ces chapeaux haut-de-forme. En quelque sorte, il s’agit d’un arrière-plan visuel qui convoque, sous les incarnations visibles du passé, des fantômes du présent. Ainsi, le rapport créatif aux sources visuelles contemporaines s’apparente à un registre tout à fait différent de celui évoqué plus haut au sujet des sources historiennes, mais il vient se mêler à lui et s’insinuer dans une illusoire continuité. Ce qui conduit à ce qu’une double mémoire visuelle vienne en réalité travailler la surface de ces images et en nourrir la lecture : en apparence et en consistance, celle de l’affaire Dreyfus, et de façon plus transparente, plus ludique aussi, celle du débat public contemporain tel qu’il se déploie dans les espaces médiatiques, depuis les années 60 jusqu’à nos jours.

Ainsi, le rapport créatif aux sources visuelles contemporaines s’apparente à un registre tout à fait différent de celui évoqué plus haut au sujet des sources historiennes, mais il vient se mêler à lui et s’insinuer dans une illusoire continuité. Ce qui conduit à ce qu’une double mémoire visuelle vienne en réalité travailler la surface de ces images et en nourrir la lecture : en apparence et en consistance, celle de l’affaire Dreyfus, et de façon plus transparente, plus ludique aussi, celle du débat public contemporain tel qu’il se déploie dans les espaces médiatiques, depuis les années 60 jusqu’à nos jours.

Les réminiscences que ces strates sous-jacentes pourraient éveiller sont in fine sans doute assez génériques, même si elles ont pris appui sur des sources précises. Si toutefois certaines évocations plus spécifiques arrivaient à la conscience des lecteurs, je suppose que ce ne seraient sans doute pas les mêmes pour chacune et chacun, en fonction de sa culture, de ses souvenirs, de la période qu’on traverse au moment de la lecture, etc. Ce ne seraient pas forcément non plus celles que j’ai pu avoir en tête au moment où j’ai réalisé telle ou telle scène, et c’est tant mieux !

Les réminiscences que ces strates sous-jacentes pourraient éveiller sont in fine sans doute assez génériques, même si elles ont pris appui sur des sources précises. Si toutefois certaines évocations plus spécifiques arrivaient à la conscience des lecteurs, je suppose que ce ne seraient sans doute pas les mêmes pour chacune et chacun, en fonction de sa culture, de ses souvenirs, de la période qu’on traverse au moment de la lecture, etc. Ce ne seraient pas forcément non plus celles que j’ai pu avoir en tête au moment où j’ai réalisé telle ou telle scène, et c’est tant mieux !

Par conséquent, malgré la potentielle jubilation que pourrait susciter une recherche de références cachées, je ne souhaite pas rendre publiques ces sources visuelles contemporaines pour ne pas détourner l’attention vers des biais anecdotiques, voire engageant vers de fausses pistes interprétatives, mais au contraire laisser se déployer l’Affaire sans interférences excessives. Et pour le reste, laisser le jeu ouvert…